Su Carresecare

I carnevali arcaici di Barbagia

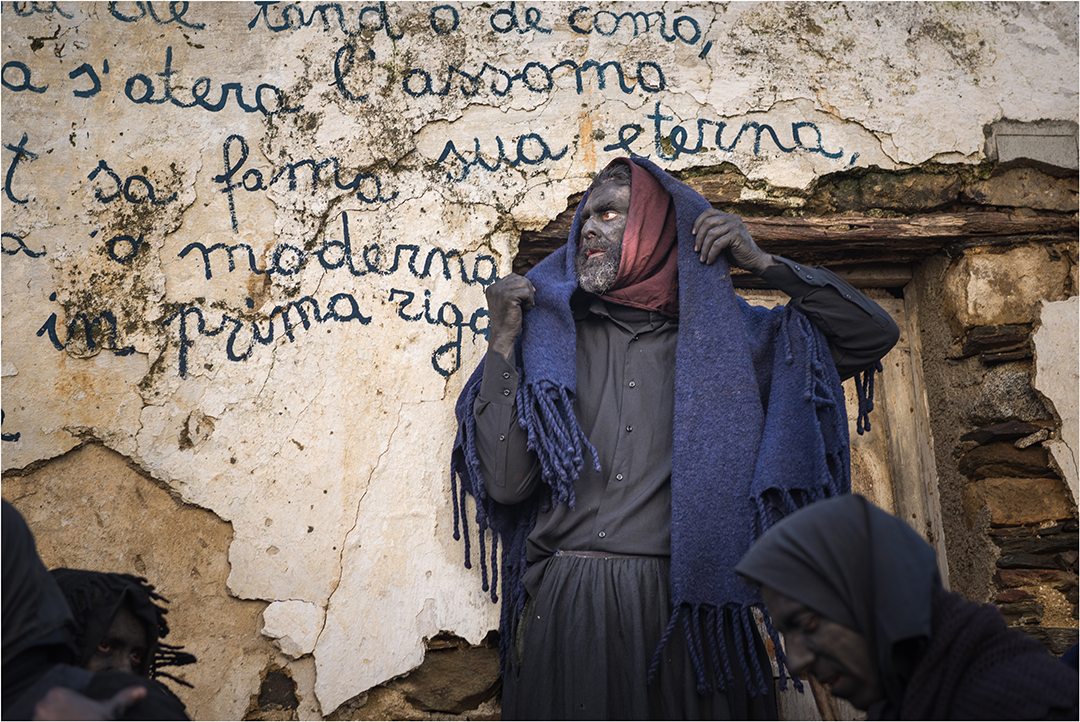

Il Carnevale è nella tradizione contemporanea una festa caratterizzata dall’allegria, dalla trasgressione del quotidiano e, attraverso il travestimento, dal sovvertimento dei ruoli. Niente di tutto questo si è preservato, o più correttamente ‘innestato’, nei carnevali barbaricini. Il rito barbaricino, eseguito dalle mascheras bruttas (le maschere tradizionali) è un carnevale luttuoso, cupo, tragico, incentrato sul concetto di sacrificio, morte e rinascita.

Le ragioni di una tradizione così dissimile si perdono nei secoli e vanno ricercate nell’antico culto di Dioniso, dio della vegetazione, della fertilità della terra. Nel mito Cretese, Dioniso – Mainoles (in Sardegna storpiato in Maimone ~ Mamutone) viene sbranato e ucciso dai Titani in tenera età, a compimento della vendetta di Era, e rinasce bambino per mano di Zeus, suo padre, e della mortale Semele. Il culto di Dioniso si celebrava smebrando capretti o torelli vivi in onore del dio allo scopo di propiziare le piogge e con esse i raccolti.

Questa traccia è evidente già nel nome con cui in Barbagia chiamano il Carnevale. Carresecare, ovvero lacerare (secare) la carne viva (carre), la cattura e la morte di Dioniso viene rappresentata attraverso la cattura e la morte di una vittima sostitutiva.

Le maschere tradizionali hanno conservato, seppur in forma arcaica e inconsapevole il rito pagano, sia esso rappresentato sotto la forma del gioioso e selvaggio giocherellare dei Boes di Ottana, soggiogati dai Merdules, dal cupo caracollare dei Mamuthones di Mamoiada presi al lazzo dagli Issohadores, dall’Urtzu (cinghiale) percosso di Samugheo, o dalla cattura morte e rinascita del folle Battileddu di Lula. Anche la gestualità, gli strumenti sonori e i costumi, rimandano al rito dionisiaco. Si differenziano da paese a paese perché ciascuno ha conservato un momento diverso della rappresentazione. Ma in tutte permane un atmosfera di lutto dove figure dai volti anneriti, ricoperti di vesti e cappucci neri, piangono la morte del dio bambino e con esso della momentanea fertilità della terra.

Un dio che muore e rinasce ciclicamente in un eterno ritorno, come i frutti, come l’erba, come il grano. Non stupisce che il suo culto si sia preservato seppur in forma arcaica in una società fortemente agreste come quella Sarda. Sono gli ultimi retaggi di un culto sopravvissuto a livello di inconscio, relegato e banalizzato nel carnevale con l’avvento del cristianesimo.

All Photographs © Vito Frugis